久能山東照宮は徳川家康を神様として祀る東照宮の発祥の神社。徳川家康は、元和2年(1616)4月17日に75年の生涯を終え、ご遺言によりその日のうちに久能山に運ばれたと伝えられています。そして息子である江戸幕府2代将軍徳川秀忠の命により、この久能山東照宮が造営されました。

江戸時代初期の豪華な文化を今に伝える色鮮やかな総漆塗りの御社殿や家康が眠る神廟、そして徳川歴代将軍の甲冑など貴重な歴史的資料を収蔵する博物館など静岡県の観光地と言えば外せないこの由緒ある神社の見どころをご紹介します。

日本平山頂からロープウェイで久能山へ

久能山東照宮は静岡市駿河区の海岸近くに位置する久能山の頂上にあります。かつては久能城という武田氏の城があったというこの場所へは、車でアクセスすることはできず、日本平山頂からロープウェイに乗って行くか、海側から石の階段を登って行くかのどちらかになります。

今回はロープウェイで向かいました。

ロープウェイでの空中散歩はおよそ5分。屏風谷と名付けられた断崖絶壁の崖を見下ろしたり、木々の向こうに広がる駿河湾を眺めたりしているうちにあっという間に久能山駅に到着。

神様となった徳川家康

社務所の受付で拝観料を払い、境内を進んで行くとすぐに楼門が迎えてくれます。

楼門には「東照大権現」と書かれた額が掲げられています。「東照大権現」とは神様となった徳川家康のこと。

戦乱の世を終わらせ約260年続く天下泰平の世の礎を築いた家康は、死後、神格化され全国の東照宮の神様として祀られているのです。

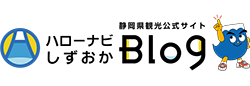

楼門には、家康の平和への願いを込めた彫刻が施されていました。

門をくぐり振り返ると、上部の蟇股(かえるまた)に獏(ばく)が掘られています。

霊獣の獏は夢を食べると聞いたことがあったのですが、宮司さんによれば鉄や銅などの金属を食べるとされているとのこと。戦が始まると金属は武器を製造するために使われてしまうため、獏は食べるものがなくなってしまう。そんな獏が生きられる戦のない平和な世の中を、という家康の願いが獏の彫刻に込められているそうです。

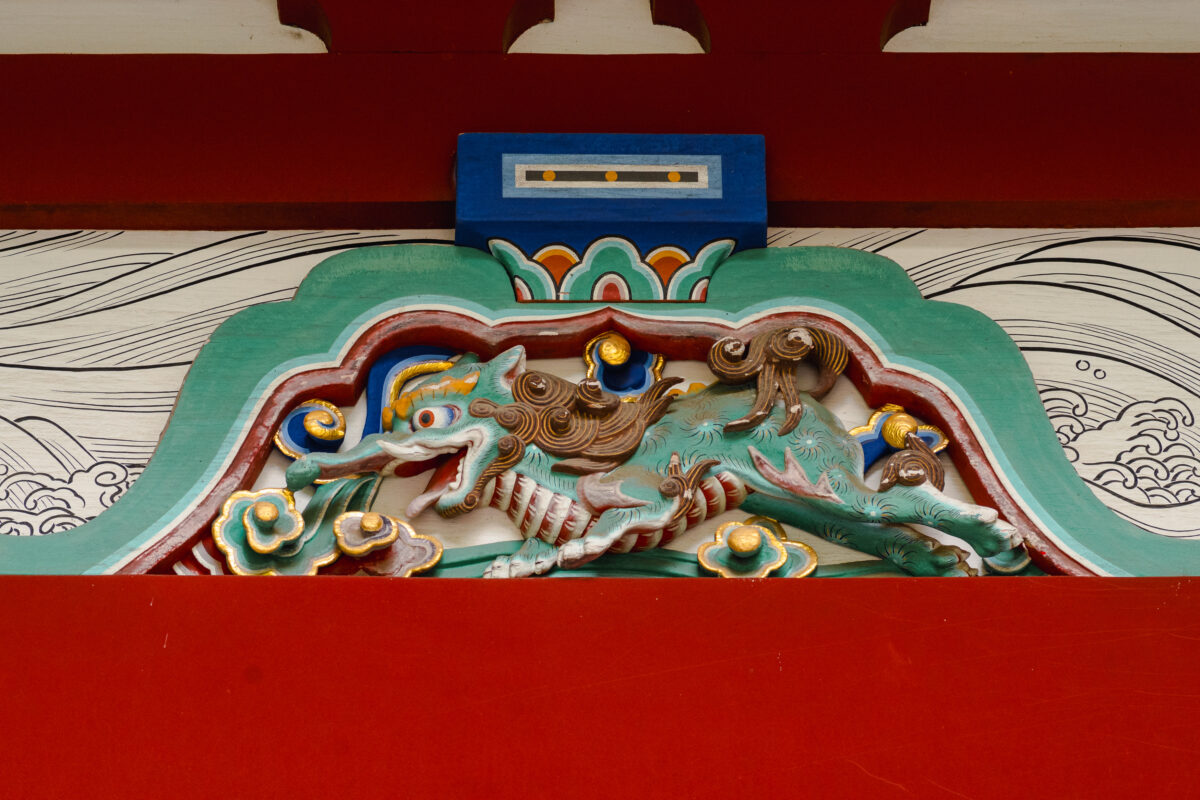

楼門のもう一つの見どころは、家康の手形。自分の手を重ねてみると意外と小さいと感じました。

手形には知能線と感情線がつながった一本の線がはっきりと写っています。これはますかけ線と呼ばれるもので、「天下取りの手相」としても知られています。現代でもこの手相の持ち主は、天下を支配するほどの天運・強運の持ち主が多いとされているそう。

国宝にも指定!極彩色漆塗りの御社殿

石段を登り御社殿へ向かいます。御社殿は、当時の芸術と建築技術の粋を集めた建築で、本殿、石の間、拝殿は国宝に指定されています。

少し専門的になりますが、家康をお祀りしている「本殿」と参拝をする「拝殿」を「石の間」でつなぐこの御社殿の建築様式は「権現造り」と呼ばれています。「権現造り」は全国の神社に見られる建築様式ですが、ここ久能山東照宮が発祥なんだそう。

参拝を終えたらぜひ御社殿の彫刻にもご注目ください!実は、拝殿の彫刻にも家康のメッセージが込められているんですよ。拝殿に向かって上部にある蟇股(かえるまた)の3つの彫刻がそれ。

御社殿に向かって一番左の彫刻は「ひょうたんから駒」。これは「あるはずのないことの例え」を表しており、「人生何が起こるか分からない、あるはずのないことが起きたときに備えて日頃から十分な準備しておきなさい。そうしてチャンスを掴みなさい。」という家康の教えが込められているそうです。

真ん中は「司馬温公の甕割り(しばおんこうのかめわり)」の彫刻。大切な甕を割って溺れた友達を助けたという中国の故事により「生命の尊さ」を伝えています。

そして、一番右の「孟子孔子老子」の彫刻は、「中国の賢人に倣って終生勉強をしなさい。」というメッセージだそう。

御社殿の彫刻に込められた家康の教えはいつの時代にも通じるもの。400年の時を超えて現代を生きる私たちの心にも深く響きます。

家康はここ久能山に眠る

御社殿の西側をさらに奥に進んで行くとまるで城壁に囲われたような石の参道があります。参道の石の階段を登っていくと徳川家康のお墓である神廟に到着しました。木々が生い茂り、辺りの視界が遮られた静寂な空間に神廟は佇んでいました。

宮司さんによれば、家康はこの神廟の中に西の方向を見て座っている、と伝えられているそう。なぜ西を向いているのかというと、家康が亡くなった当時はまだ豊臣方の残党が西(大阪など)に残っており復活の機会をうかがっていたため、それを監視するため西向きに埋葬するよう遺言を残したとのことです。江戸幕府の行く末を案じるとともに、二度と戦が起こらないようにという強い思いがあったのでしょう。

一般的に家康の眠る地として挙げられるのは日光東照宮。しかし、さきほどの言い伝えがあるように、久能山東照宮では家康のご遺体が眠っているのはこの神廟であるとしています。

「遺体は駿河国の久能山に葬り、江戸の増上寺で葬儀を行い、三河国の大樹寺に位牌を納め、一周忌が過ぎて後、下野の日光山に小堂を建てて勧請せよ、関八州の鎮守になろう」(『本光国師日記』より)と家康は遺言しました。

この中の「勧請せよ」の部分の解釈として、一周忌が過ぎた後に日光に分霊した(霊だけを分けた)という説と、ご遺体を移したという説があるそうです。

家康は愛知県三河の出身ですが、実は75年の生涯のうち半分以上の年月を静岡県で過ごしています。

幼少期には人質となり、今川義元のもと駿府(現在の静岡市)で太原雪斎より英才教育受けて成長します。桶狭間の戦いで今川義元が敗れると岡崎に戻り、織田信長との同盟のもと三河統一に邁進。その後、駿府に勢力を広げると浜松城を居城とし、武田信玄らとの戦をくぐり抜け戦国武将としての存在を高めていきました。そして、豊臣秀吉に臣従する時期を経て、江戸幕府を開き天下統一を成し遂げます。その2年後には将軍職を息子の秀忠に譲り、駿府で大御所として晩年を過ごしました。

天下人となった家康は日本のどこに住むこともできたはず。でも、家康が隠居の場所として選んだのは幼少時代を過ごした駿府でした。そんな家康がここ久能山に眠ることを願ったのはとても自然なことのように感じます。

宮司さんに「まだ神廟の中を調査したことはないのですか?」と尋ねてみました。すると、「畏れ多くそのようなことはできない。」とのお答え。

そして、家康の命日には、毎年徳川宗家(家康の子孫にあたる方)が、ここ久能山東照宮を参拝されることを教えてくださいました。

辺りの神聖な空気に触れながら、徳川家康はやはりここにお眠りになっているに違いないと感じ、このひっそりとした空間を後にしました。

家康の甲冑・金陀美具足の本物も! 実はスゴい久能山東照宮博物館

参拝を終えたあとは博物館へ。久能山東照宮博物館には、徳川15代将軍ゆかりの甲冑や刀剣などの武具や武器から日用品まで、大都市の博物館にもひけをとらない貴重な歴史的資料が展示されています。

注目は、徳川歴代将軍の甲冑。その佇まいは圧巻で戦場の雄叫びが遠くから聞こえてくるようです。久能山東照宮では60領以上の甲冑を所蔵しているそうですが、通常はその中から一部が入れ替わり展示されているとのこと。

徳川15代将軍の甲冑がすべて揃っているのは、ここ久能山東照宮だけ。その15代将軍の甲冑が一堂に展示される機会もありますので、機会があれば何度でも博物館にも足を運んでみてください。

駿河湾の絶景と江戸時代の姿を残す石の階段

物館を見学したあとは、境内の南側へ。石段を少し下ると眼前に駿河湾が広がります。東側には長く伸びた伊豆半島を、西側には静岡県最南端の御前崎岬を眺めることができ、ここが湾の中であることを実感。

また、眼下には、いちごを栽培するビニールハウスの列が連なっているのが見えます。久能海岸はいちご狩りのメッカ。毎年1月から5月初めまではいちご狩りを楽しむ人で賑わいます。

今回はロープウェイでアクセスしましたが、久能山の南側には石の階段があり、ここからお詣りすることもできます。久能山東照宮の石段は全部で1159段。地元では”いちいちごくろうさん”の語呂合わせで覚えられています。

かつてはこの石段を登ってしかお詣りできなかった久能山東照宮。人々を容易には寄せ付けない神聖な領域だったことが偲ばれますね。

最後に(まとめ)

天下泰平の江戸時代約260年の礎を作り上げた徳川家康が祀られている久能山東照宮。

今回は紹介しませんでしたが、御社殿や神廟、博物館の他にも重要文化財に指定されている鼓楼、神楽殿や唐門など歴史を感じられる見どころがたくさんあります。

久能山東照宮にお詣りし、日本の歴史に大きな足跡を残した徳川家康の生涯に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

久能山東照宮

住 所:静岡県静岡市駿河区根古屋390 久能山東照宮社務所

電 話: 054-237-2438

拝観時間: 9:00~17:00

拝観料(個人)

大人・・社殿500円、博物館400円、博物館社殿共通800円

小人・・社殿200円、博物館150円、博物館社殿共通300円

※大人は高校生以上、小人は小学生・中学生

※駐車場 ロープウェイ 日本平側に無料駐車場あり

石段側 民営の有料駐車場をご利用ください